2017年4月

足尾銅山

足尾銅山

足尾銅山を世界遺産に登録しようとする動きがある。

2007年1月、富岡製糸工場が世界遺産暫定リストに登録されると、足尾銅山もにわかに活気づいた。2007年9月、栃木県と日光市は世界文化遺産暫定リスト登載のための提案書を文化庁に提出した。また、世界遺産登録の前提として、国による法的保護、すなわち史跡の指定が必要である。この世界遺産登録運動の中で、「通洞坑」と、鉱山で使う火薬を保存した「宇都野火薬庫」が国指定史跡とされ、「足尾鉄道」(現・わたらせ渓谷鉄道)の一部と「古河掛水倶楽部」が国登録有形文化財に登録された。

結果は、「顕著な普遍的価値の証明が不十分」と指摘され、暫定リスト入りできなかった。県と日光市はこれを克服するため、その後も国指定史跡や国登録有形文化財の登録を進め、最終的には銅山関連史跡約100か所のうち約20か所の登録を目指しているという。

しかし、史跡登録には時間がかかり、その間にも足尾銅山の廃墟化が進行している。足尾銅山の産業遺構は(株)古河機械金属の所有物であるため、史跡に指定されない限り公的保護が得られないのである。(株)古河機械金属には、鉱山法によって閉山後も施設を管理する義務があり、公害防止だけでも毎年多額の出費を強いられている。建物の保全どころではなく、その多くが放置されてままになっている。

この年の5月は、栃木県の烏山カントリークラブでゴルフだった。移動の途中で、足尾に行ってみることにした。足尾銅山の産業遺構が消えてなくなる前に見ておきたいという気持ちだった。

4月30日(日)10:00![]() 関東の三大師

関東の三大師

東北道を佐野で降り、桐生を抜けて、わたらせ渓谷沿いを足尾まで鉄道と並走する。途中、人気のある場所に寄り道をする。そんな計画だった。

最初に立ち寄ったのは佐野厄除け大師である。正式名称は惣宗寺(そうしゅうじ)。青柳大師、川越大師とともに関東の三大師のひとつに数えられている。年末年始には、毎年50万人を超える初詣客が訪れるという。寺の周辺は駐車場だらけで、参拝者の多さを裏付けている。寺自体は想像していたよりもはるかに小さく、門前も寂しい限りだ。ここに50万人も訪れるとはにわかに信じがたかった。

4月30日(日)11:00![]() 佐野ラーメン四天王

佐野ラーメン四天王

昼食は佐野ラーメンと決めていた。

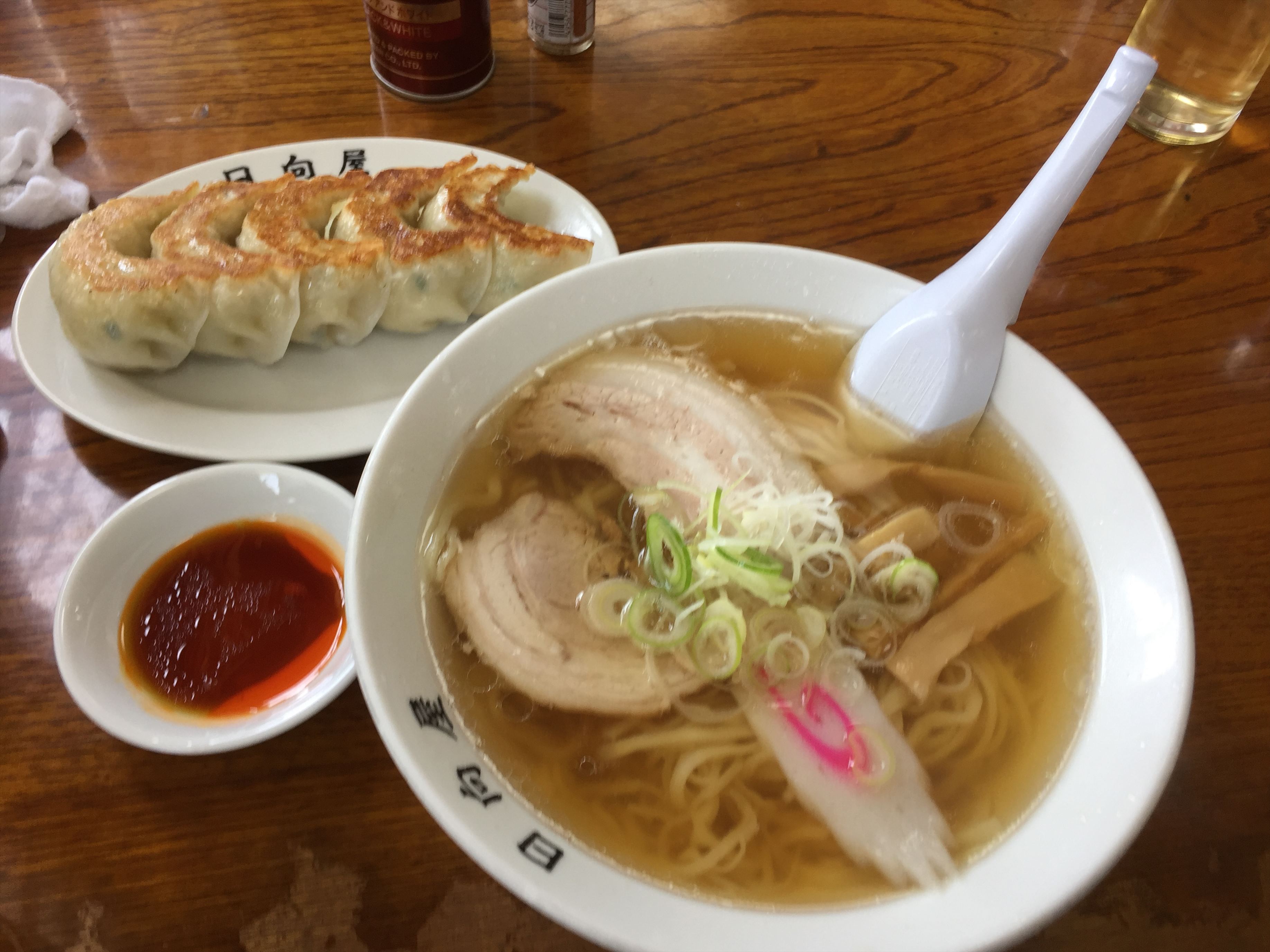

その当時、2強と言われていたのが、「おぐら屋」と「万里」。四天王と言われていたのが、「森田屋」、「大金」、「大和」、「日向屋(ひなたや)」。人気ランキング1位は日向屋だった。ということで、日向屋に行ってみることにした。

日向屋に着いたのは10時15分で、予定よりも随分早かった。しかし、駐車場はほぼ満車で、10時20分には店の前に行列が出来始めた。あわてて車を降りて並んだものの、先頭から12番目ぐらいだった。10時30分には行列は30人を越え、11時の開店の頃には最後尾が見えなくなっていた。開店と同時に席に着けたが、ラーメンが出てきたのは随分遅く、並び始めてから約1時間が経過していた。

塩ラーメンのような透明感のあるスープで、手打ちのちぢれ麺の上に大きめのチャーシューが乗っていた。併せて注文した餃子は揚げ饅頭のようなかんじだった。1時間待っても食べたいというほどではなかったが、洗練された味わいで、とても美味しかった。

4月30日(日)13:00![]() モダンな学び舎

モダンな学び舎

群馬県の東部、勢多郡はかつて東村といい、周囲を山に囲まれ、谷間の川沿いに集落が発達した。主要な集落は、南部の花輪、中部の神戸(ごうど)、北部の沢入(そうり)である。2006年に新田郡笠懸町、山田郡大間々町と合併し、今はみどり市東町になっている。合併の5年前、2001年に、小、中学校の統廃合が行われ、神戸地区に集約された。花輪地区の歴史ある小学校、花輪小学校はこのときをもって閉校となった。直後に登録有形文化財の指定をうけ、現在は旧花輪小学校記念館として運営されている。

旧花輪小学校の開校は明治6年5月(1873年)である。現在の木造校舎は、日本鋼管の創立者である今泉嘉一郎の寄付により、昭和6年(1931年)に建てられた。卒業生には今泉嘉一郎の他に、童謡「兎と亀」の作詞をした石原和三郎がいる。この2人は東町住民の誇りであるらしい。

廃校になった木造校舎では、岡山県高梁市の吹屋小学校が有名だ。重厚な日本建築の校舎は明治33年(1900年)に建設されたもので、2012年3月まで現役で使用されていた。また、映画「ハーメルン」で使用された福島県昭和村の喰丸小学校は昭和初期の建設で、こちらも日本的な学校である。それに対して、旧花輪小学校の外観はとてもモダンである。今見ても、それほど古さを感じない。惜しむらくは、校庭に保育園が建設され、この素晴らしい校舎の全景が見れなくなったことだ。利用できる土地が少ない地域なので致し方ないのかもしれないが、なんとも残念でならない。

入口のところで、館長が歓待してくれた。

「ここは人気がありましてね、東京からも沢山の方がみえるのですよ」

自慢話のあとに、学校の成り立ちの説明を受けた。話好きなようで、なかなか解放してくれない。なんとか話を遮って、校舎の中に入った。中は典型的な日本の小学校である。

使っていた教具や子供たちが書いた絵やポスターがそのまま残されていた。驚いたのは机の数の多さだ。かつてこの集落には、随分多くの子供たちがいたようである。

4月30日(日)13:30![]() 列車レストランのある駅

列車レストランのある駅

わたらせ渓谷線の前身・足尾鉄道が開通したのは1911年4月(明治44年)のことである。当時はトンネルや橋梁を建設する技術が未熟だったため、山肌に沿う様に線路が付けられたという。結果的に、渓谷美を堪能できる稀有な観光路線になった。

1975年に草木ダムが建設され、230戸の民家とともに鉄道の一部もダムの下に沈むことになった。新たに付けられた線路は急勾配の草木トンネルで、140mを一気に登っていく。ここだけは現代の技術である。

草木トンネルの手前にあるのが神戸駅(ごうどえき)である。古い木造駅舎は大正時代に建てられもので、国の登録有形文化財に指定されている。東町を巡る市営バスの路線は5つあり、神戸駅の前にはすべてのバスが停まる。周辺には、草木ダム(草木湖)、富弘美術館、童謡ふるさと館などの観光施設があり、いずれもバスが利用できる。観光客にとっては、この駅が玄関口になる。

駅前は閑散としている。周囲に民家はほとんどなく、駅前に1件だけある旅館も廃屋と化していた。

うら寂しい駅前とは対照的に、駅の中は観光客で賑わっていた。神戸駅の特徴のひとつに、「列車のレストラン清流」がある。かつて東武鉄道日光線を走っていたデラックスロマンスカーの車両をレストランとして使用している。店内はセルフサービスである。自動券売機で食券を買い、厨房で料理を受け取り、それを持って車両に移動する。車両は厨房を挟んで左右2両あり、右は団体向けの予約席、左は一般席である。「誰もいないから予約席でもいい」と言われ、予約席に行ってみると、「ここは予約席だからダメ」と言われた。決め事が徹底されていない。昼食の時間帯を過ぎていたので、一般席でもすぐ座れた。

4月30日(日)14:30![]() 日本一の鉱都

日本一の鉱都

足尾銅山の発見は1550年(天文19年)と伝えられている。江戸時代には、幕府直轄の鉱山として本格的に採掘が開始され、最盛期には年間1,200トンもの銅を産出していた。しかし、江戸末期には廃山同然の状態になり、明治になると民間に払い下げられた。

これを買収したのが古河市兵衛という人物である。枯渇したと思われていた足尾銅山だったが、幸運にも新たな大鉱脈が次々と発見され、20世紀初頭には日本最大の大銅山に成長した。鉱山業は土木、機械、電気の総合技術が必要な産業で、日本の近代化の出発点になった産業である。足尾銅山で巨万の富を得た古河市兵衛も経営の多角化を進め、古河財閥を作り上げていった。旧古河財閥系企業には、古河電工、富士電機、富士通、横浜ゴムなどがある。

足尾銅山は1973年(昭和48年)2月28日をもって採鉱を停止し、銅山発見以来360余年の歴史を閉じた。閉山後も輸入鉱石による製錬事業は続けられたが、それも1989年(平成元年)に停止した。浄水場など今でも運営されている施設もあるが、ほとんどの施設は廃墟と化している。

足尾銅山には本山坑、小滝坑、通洞坑の3つの坑口があった。本山坑から小滝坑はほぼ一直線に繋がっており、この太い坑道に横から接続する形で通洞坑が作られた。以後、通洞坑周辺に主要な施設が建設されていった。わたらせ渓谷線の通洞駅周辺が足尾の中心街である。

トロッコ電車を降りると、そこからは歩きになる。坑道は700mの直線で、地下水が染み出してひんやりとしていた。江戸時代、明治・大正時代、昭和時代の発掘作業の様子が人形で再現されている。坑道の先は資料室になっている。足尾銅山の歴史を綴った映画、使われていた道具や設備、採掘された鉱石、精錬所の模型などが展示されている。公害や環境破壊に関する展示は一切なかった。

パンフレットには、周辺の観光地が2箇所紹介されていた。

銀山平公園の温泉施設「かじか荘」と砂防ダムのある「銅親水公園」である。銀山平公園に行く途中に小滝坑跡があり、銅親水公園に行く途中に本山抗跡がある。3箇所の坑口跡を回ると、銅山の大きさを実感できるかもしれない。

4月30日(日)15:10![]() 過疎の町

過疎の町

足尾町の人口は、銅山全盛の大正時代には38,000人を超え、栃木県内では宇都宮市に次ぐ大都市だった。現在の人口は2,000人足らずで、この100年で1/10以下に減少したことになる。町の再生を足尾銅山の世界遺産登録にかけているといっていい。

利用者の減少で鉄道の経営も苦しく、万年赤字で、廃止の噂が絶えない。もとは足尾銅山で産出された銅の輸送を目的につくられた鉄道だった。1911年足尾鉄道として開業し、1918年国有化されて国鉄足尾線になり、1978年国鉄分割民営化によりJR足尾線になった。足尾線の終点は足尾駅の一つ先の「間藤駅」で、そこから先の「足尾本山駅」までは貨物専用線だった。足尾銅山が1973年に閉山したため、JRへ民営化される以前に貨物輸送としての役目は終わっていたらしい。

1989年から第三セクター「わたらせ渓谷鐵道」が経営する「わたらせ渓谷線」になった。間藤駅から足尾本山駅の間は廃線になっているが、廃止にはなっていない。廃止にすると鉄道施設を全て撤去しなくてはならず、多額の費用が発生するからである。逆に、廃線区間を歩くツアーを実施するなど、鉄道遺構を営業に利用している。

足尾駅に立ち寄った。

ここの駅舎も古く、有形文化財に登録されている。2面2線のホームを有する有人駅で、ホームには自由に入ることができた。電車の到着時間が近いので、下り線のホームで待つことにした。ホーム脇の側線には、国鉄時代のキハ30が留置されている。

しばらくして、間藤方面から「わ89-313形」が一両入ってきた。数人の乗客がいた。停車すると、駅にいた観光客とおぼしき人達が乗り込み、さらに賑やかになった。

しばらくして、通洞方面から「トロッコわっしー号」がやってきた。こちらは誰も乗っていない。硝子のない1号車は座席定員制で、事前に整理券を購入しなければならない。

ホームで写真を撮っていた人がアテンダントと交渉し始めた。おそらく、「整理券はないけど空いているのだから」と交渉しているようだった。うまくいったようで、満面の笑みで乗り込み、こちらに向かって大げさに手を振った。でも、たった1駅だけである。

4月30日(日)15:30![]() 偉大な産業遺構

偉大な産業遺構

足尾銅山操業の中心地である足尾本山精錬所に向かった。

本山製錬所の前は広いロータリーになっていて、ここに車を停めた。バスの停留所のほかに、公衆トイレやベンチもあり、観光客が休憩できるようになっていた。このロータリと本山製錬所を結ぶ橋が古河橋である。鉄骨と木材を組み合わせた構造で、現存するものとしては、国内最古の道路鉄橋だという。現在は老朽化のため通行禁止となっていた。橋の横の道路は平成になってから付けられたもので、それ以前は人も車も古河橋の上を通行していたようである。古川橋を渡った先をまっすぐ進むと、本山坑がある。

2014年3月、本山抗、本山動力所跡、本山精錬所跡、本山鉱山神社跡が国指定史跡に登録された。これで、銅山の生産システムを構成する主要な施設がそろい、史跡の名称が「足尾銅山跡」に一本化された。

これで朽ち果てるがままに放置されていた足尾銅山の建造物が保全されるはずだったが、実際に行われたことはまったく逆で、行政の指導で危険な建造物が次々と撤去されたのである。今、「東洋一の大銅山」といわれた本山精錬所は、一部の建物と大煙突が残るのみである。日本の近代化において足尾銅山が果たした役割の大きさは、軍艦島や富岡製糸場の比ではない。その偉大な産業遺構は徐々に消滅し、自然破壊と公害の傷跡だけが今も生々しく残っている。

4月30日(日)16:00![]() 負の遺産

負の遺産

足尾銅山鉱毒事件とは、足尾銅山から流出する鉱毒が渡良瀬川沿岸の農漁業に被害を与えた事件である。大煙突から排出される鉱毒ガスやそれによる酸性雨により近辺の山は禿山となった。保水力を失った山では洪水が頻繁に起こるようになり、製錬による廃棄物を流し、広範囲な環境汚染を引き起こした。渡良瀬川流域の農民を中心に大規模な請願・反対運動が展開され、明治20年代から40年代にかけて大きな社会問題となった。衆議院議員田中正造は国会での追及にあきたらず、職を辞して天皇へ直訴したが、解決されないまま運動は弾圧された。古河鉱業の加害者責任が認められたのは、実に100年後の1974年(昭和49年)のことである。

今でも、木を失い土壌を喪失した土地は次々と崩壊している。

崩壊した土砂の流出を防ぐために作られたのが、日本最大の砂防ダム・足尾砂防ダムである。ダム湖の容積は500万立方メートルだというが、もう、ほとんど埋め尽くされているようにも見える。本当に大丈夫なのか、心配になった。

足尾町内には、銅山時代の汚染物質を埋め立てた「堆積場」と呼ばれる施設がある。2011年の東北大震災で、堆積場の一つ、源五郎沢堆積場が決壊した。流れ出した汚染物質は渡良瀬川に流れ込み、下流からは基準値を超える鉛が検出された。足尾鉱毒事件はまだ終わっていない。

足尾銅山の堆積場の中で、最大のものが簀子橋(すのこばし)堆積場である。Googleマップで足尾町の航空写真を見ると、足尾町の山の上に赤い湖のようなものがある。これが簀子橋堆積場という鉱滓ダムがある。鉱滓ダムとは鉱毒の溜池みたいなものである。坑道からは今も絶えず鉱毒がしみ出ていて、これらをそのまま河川に流すわけにはいかないため、このようなダムを造って有害物質を沈殿させる作業を行っているのである。万一ここが決壊するようなことが起きれば、足尾の町は甚大な被害を受けることになる。安全が担保されないかぎり、世界遺産登録などありえない。

記:2018年8月